持续了两年多的金威啤酒“卖身”事件,终于在农历新年到来前有了确定的结果,以金威花落“雪花”而告终。

2月5日,华润创业和金威啤酒发布公告称,华润雪花以53.84亿元巨资收购金威啤酒的啤酒生产、分销和销售业务,包括7家啤酒酿造厂资产及债务。预计此次交易将于9月5日前完成。

“中国啤酒行业过去的20年,就是以购并为主题的发展历程。没有哪一年不发生几次甚至几十次的购并案例,唯独2012年,这项数据为零。”啤酒营销专家方刚在“2012年中国啤酒行业点评”中指出。而2013年开局所敲定的这笔近年来啤酒行业内最大并购案,将打响啤酒行业的收官之战。

此外,统计数据显示,2012年中国啤酒行业产量4902万千升,累计同比增长3.06%。这是啤酒行业十余年来增幅最低的一年,意味着中国啤酒产业开始进入微增长时代和量滞价升时代。

金威嫁了,雪花笑了

值得注意的是,金威啤酒在公告中特别提到,“金威啤酒集团有限公司”这一名称将更改为“粤海置地控股有限公司”。金威啤酒在公告中还提到,“集中房地产发展及投资业务”。交割后,金威啤酒将保留一厂及其在深圳的一块土地,“拟在切实可行的情况下,尽快终止在一厂的啤酒生产并在一厂土地上开发商业房地产项目”。

这是否意味着昔日珠三角地区的啤酒霸主将转身,告别啤酒行业,进入房地产行业?

这是否意味着对于每个深圳人来说,在酒吧、在夜市,在世界杯的狂欢中手中的金威啤酒,将变成“回忆”?

金威啤酒成立于1985年,1990年7月第一批金威啤酒下线,经过27年发展,金威啤酒曾盘踞珠三角,创造了行业内吨利润率全国最高的记录,一度成为“霸主”。特别是从2002年到2006年,金威啤酒每年保持了三成以上的增长速度,一度实现了2亿港元的净利润,占据了深圳市场70%~80%的份额,其发展轨迹曾被称为啤酒界的“深圳速度”。

然而从2006年开始,金威啤酒业绩出现下滑。金威啤酒在公告中坦言,尽管在2007年及2008年亏损后于2009年转亏为盈。但是,截至2011年12月31日,年度综合净盈利下跌约4.2%。金威啤酒曾发布公告称,由于集团的啤酒销量和收入减少以及物料价格上升,继2012年上半年亏损1.02亿港元后,预计2012年下半年将进一步亏损。

不过,就目前金威啤酒所拥有145万千升的综合啤酒生产能力以及诱人的市场,无论落入谁的囊中,都将对中国啤酒行业的格局产生重大影响。在经历了啤酒行业“跑马圈地”之后,金威啤酒一度成为业内最抢手的收购对象。在过去两年的“收购战”中,其先后吸引了燕京啤酒、华润雪花、百威英博、珠江啤酒等行业巨头参与竞购。期间,燕京啤酒曾有望成为金威啤酒的接盘者,却由于价格没谈妥,双方分道扬镳,而最终由拥有雄厚资金实力的华润雪花将金威“娶入家中”。

对于此次收购,华润创业认为,这将使集团获得拥有颇具规模基础的制造业设施,一个被认可的品牌和地理覆盖范围遍布中国的分销网络。

方刚指出,随着行业集中度越来越高,如金威啤酒这样拥有超过百万吨产能的优质收购对象已经不多。华润雪花在收购金威后,将改变目前华南啤酒市场的格局,确保进入华南前三的位置。而随着优质资源的逐渐减少,啤酒行业的并购价格也将“水涨船高”。

二线企业集体落寞

2012年业绩亏损的不只是金威啤酒。惠泉啤酒的一纸预亏公告,更是拉开了二线啤酒品牌集体溃败的大幕。

1月29日,福建惠泉啤酒股份有限公司发布2012年度业绩预亏公告,预计2012年年度归属上市公司股东的净利润将亏损7200万元左右。相比2011年惠泉啤酒归属上市公司股东3343万元净利润,同比下降超300%。就在同一天,啤酒花发布公告称,预计2012年净利润同比减少75%左右。

业内人士分析,经过上一轮兼并重组潮流,华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、百威英博四大巨头发展迅速,已经基本完成全国布局。在行业四大巨头的围攻之下,区域啤酒品牌毫无招架之力,市场份额、销量、业绩均不可避免出现下滑。

随着产业格局的定型,区域品牌的生存空间会越来越小。方刚认为,二线企业集体业绩下滑,意味着中国啤酒市场的增量被巨头瓜分。其中,青岛啤酒一家就瓜分了近半数的增量蛋糕。

中国酒业协会的统计数据显示,2011年四大啤酒集团兼并收购企业数量为12个,强势如金星啤酒这样的二线品牌,2012年也释放出了“待嫁”的信号。

可见世界啤酒市场“大鱼吃小鱼、强者通吃”的趋势都很难改变,何况是资本竞逐的中国市场。经过近几年的快速扩张,中国啤酒行业格局已十分清晰。截至2011年,20万千升以上的啤酒企业共有28家,其中百万千升以上的企业有7家,最上端的是华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、百威英博四大集团。如果拿出一张中国地图,在上面将各大啤酒企业的优势市场圈出来后你会发现,几乎没有未被这些集团军“染指”的地方。

对于二线啤酒的出路,方刚在接受《华夏酒报》记者采访中指出:“金威啤酒作为上市公司,且具有很好的市场资源,都不能幸免于此,这对其他企业是一种警示。真正让企业发展的因素来自企业自身的努力。首先要让自己活着,活着才能卖出好价钱。”

这已成为一种共识。“面对巨头的强势入侵,企业首先要做强自己。深化自己的市场,保持高占有率;然后守住自己的市场,不要被抢走,以提高自己的谈判筹码。除此之外,有能力的话再做大自己,到周边扩张。这样做的目的也是为了以后卖个好价钱。”中信建投食品饮料行业分析师黄付生表示。

对很多区域企业来讲,其很难在未来竞争中取得优势,最好的办法就是把自己的市场做好,卖个好价钱。此外,就是做出自己的特点,像金士百那样,市场做得很好,可以在夹缝中生存。但是从整个行业的发展趋势来看,二线啤酒企业的生存空间和时间都有限。

收购,巨头间的争夺

2011年,巨头们的并购战十分激烈。华润雪花接连收购河南奥克、蓝牌,整合江苏三泰,收购辽宁两厂,与贵州茅台啤酒达成战略合作,全资控股西湖啤酒;青岛啤酒成功并购广东韶关活力啤酒;百威英博并购大连大雪、河南维雪。

相比2011年啤酒行业并购之争的热闹,从数量上看,2012年啤酒行业虽然冷清,但是金威“卖身”,让整个啤酒行业的并购战十分激烈。

而这皆源自金威啤酒在广东乃至华南啤酒市场占有举足轻重的地位。不论金威啤酒最终花落谁家,都将改写其啤酒市场的格局。

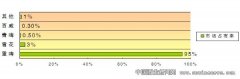

据广东省酒类行业协会啤酒分会会长郭营新介绍,按产量计,2011年广东啤酒排名前五位的分别是:珠江啤酒、青岛啤酒、金威啤酒、百威啤酒和燕京啤酒。其中,珠江啤酒产量为121.2万千升,占广东市场的28.94%;青岛啤酒产量为97.8万千升,占比23.35%;金威、百威、燕京产量分别为57万千升、41.8万千升及33.3万千升;华润雪花广东的产量为30万千升。

不过,在刚刚进入2012年时,这一排名就发生了变化,青岛啤酒超越珠江啤酒成为第一。业内人士分析,珠江啤酒拿下金威啤酒,就可牢牢占据广东龙头地位;若青岛啤酒成功,广东地区的霸主地位将无可撼动;假如百威英博得手,那么其将超越青岛啤酒拿下广东市场的第二席位;如果被华润雪花收购,其将获得与青岛啤酒在广东叫板的资格。

因此,面对金威啤酒的巨大诱惑,行业巨头们蠢蠢欲动。

在这场并购战中,随着青岛啤酒的退出,百威英博的战略相左,珠江啤酒的有心无力,燕京啤酒迎娶金威的欲望更强烈些,但是漫长的密谈之后因价格原因而分道扬镳,最终还是由华润雪花将其收入囊中。

数据显示,2011年金威啤酒的产能为170万千升,销量约为93.4万千升,营业额超过17亿港元。雪花收购的7间啤酒厂综合产能约145万千升。交易完成后,华润雪花母公司华润创业的啤酒产能将由去年底的超过1700万千升增至超过1845万千升。

华润雪花在收购金威后,将确保进入华南前三的位置,并改变目前华南啤酒市场的格局。从这个意义上看,这次的收购行为是物有所值的。在雪花收购金威的同一时间,华润创业主席陈朗表示,将保留金威品牌,并有信心在3年内扭亏为盈。

“华创旗下啤酒占全国市场的22%,排名第一,而金威现时占全国市场的2%~3%,收购后将有助于增加华润的市场占有率。”对于金威的去向,华润方面表示,将保留这一品牌,平均产品售价不会作出重大调整,保持品牌大众化市场定位。

真正的较量刚开始

就在金威啤酒事件尘埃落定之后,近日市场传出消息,百威英博雪津(南昌)有限公司日前已经与南昌亚洲啤酒有限公司达成并购协议,拟收购亚洲啤酒在中国的所有啤酒资产,收购意向中,包括南昌啤酒,这是亚洲啤酒最大的子公司。

相对其他酒种而言,啤酒是中国酒业集中化程度最高的行业之一。通过几年的并购之后,巨头们的布局已基本完成。四大啤酒巨头青岛、雪花、燕京、百威占据我国啤酒销售接近60%的市场份额以及70%的利润。

数据显示,1999年,我国啤酒企业为474家,而到了2008年已减少至249家。到目前只剩下200家,啤酒行业的整合已见规模,并购进入尾声。其中,华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒和百威英博四家啤酒巨头在2011年的市场占有率已经高达58%,行业资源向优势企业和大品牌集中。

业内有专家分析,未来5年,中国四大巨头企业的产量增速将达到10%以上,如果以行业销售量增长6%测算,到2016年前4家啤酒企业市场占有率将达到71.8%,到那时,啤酒行业的竞争格局则将稳定。

“2013年,啤酒行业的整体格局不会有太大的改变,微增长的趋势将会持续。排名上,依然是雪花啤酒、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒,但是 百威英博会拉开与燕京啤酒的销量距离,同时嘉士伯会冲击国内第四的位置。”在采访中,方刚向记者做出这样一个预测。

在2012年中,啤酒行业发展速度放缓,然而青岛啤酒业绩全线飘红,2012年1月~9月,青岛啤酒共销售啤酒682万千升,同比增长13.70%,成为年度行业为数不多的亮点。

在采访中,方刚还用到一个词——“外资凶猛”。百威英博、嘉士伯等外资企业凶猛,在嘉士伯冲击国内第四的时候,百威英博也在冲击行业第一的宝座。不过,短期内啤酒行业的排名不会发生改变。

在全球啤酒缓慢增长的大背景下,中国市场的增量就成为百威英博首要阵地。2011年百威英博在中国市场年产559万千升,首次超过燕京啤酒(551万千升)成为中国啤酒市场的第三大巨头。近两年英博突然提速,在中国市场布局了50家工厂,新建产能目标超过1000万千升,产能目标直指1500万千升,届时中国市场将占据其30%以上的销量占比。

此外,嘉士伯作为世界第四大啤酒公司,在中国市场一直是厚积薄发,专注于中国西南市场,以重庆啤酒为骨干逐步开始进行沿江渗透,并高调宣布在中国市场上争夺前四强的宝座,竞争目标直指当前排名第四的燕京啤酒。

2013年,巨头们之间的竞争大幕才刚刚拉开。

转载此文章请注明文章来源《华夏酒报》。

要了解更全面酒业新闻,请订阅《华夏酒报》,邮发代号23-189 全国邮局(所)均可订阅。 (免责声明:本站内容均来自网络转载或网友提供,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!)