今年8月,江苏省宿迁市被中国轻工业联合会和中国酒业协会正式授予“中国白酒之都”称号。这个拥有洋河和双沟两大中国名酒的群聚基地凭借独特的优势,已然跃居中国白酒重要核心产区,并强势崛起。

随着中国酒业竞争的加剧,“产区化”概念越来越成为竞争的一张王牌。那么,“产区化”的概念是怎么形成的?产区化是不是行业发展之趋势?“产区化”能否重塑行业格局?

“产区化”概念的形成

新中国成立后,国家出于促进白酒行业良性发展的考虑,对白酒产品进行了历史性的香型评定和名酒评选。

在此基础上,逐渐形成了以茅台酒为代表的酱香型,以五粮液和泸州老窖为代表的浓香型,以山西汾酒、河南宝丰等为代表的清香型,以西凤酒为代表的凤香型,以桂林三花酒为代表的米香型,以白云边、玉泉酒为代表的兼香型,以景芝为代表的芝麻香型,以董酒为代表的药香型,以玉冰烧为代表的豉香型,以四特酒为代表的特香型。

由于香型的原因,从而逐渐形成了川黔产区、黄淮产区、东北产区和两湖产区,但以川黔产区、黄淮产区尤具特色和规模。

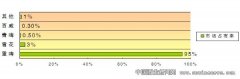

据不完全统计,川黔产区白酒产量占全国比重34.3%,其中四川占30.2%,贵州占2.4%;重庆占1.7%;黄淮产区白酒产量占全国比重31.4%,其中河南占10.3%,山东占10.9%,江苏占6.3%,安徽占3.9%;东北产区产量占比为13.3%;两湖产区产量占比为4.2%。

自2008年四川省委省政府推进“中国白酒金三角”战略以来,由宜宾、泸州、仁怀为核心的川黔产区优势更加突出,这个产区拥有世界级知名品牌五粮液、泸州老窖和贵州茅台,是中国优质白酒的主要产区之一。

可以这么说,中国白酒生产高度依赖自然环境和生产工艺,这就像法国葡萄酒高度依赖葡萄原料和生产工艺一样,这为中国白酒“产区化”概念的形成奠定了坚实的基础。

目前,业内公认的产区概念,从大区域范围来讲,只有川黔产区和黄淮产区,17大中国名酒中7席坐落于川黔产区和黄淮产区,得天独厚的生态条件造就了川黔产区和黄淮产区中国名酒聚群基地的形成。

以茅台、五粮液为代表的川黔产区,在当地政府的政策引导和支持下,有效地推进了产区品牌打造,使川黔白酒在行业内长期占据较大市场份额。

而近十年来,以洋河为首的黄淮产区的崛起,是促成白酒行业呈现出川、黔、苏三足鼎立的产区格局的重要原因。

产区内合作是大势所趋

不能不说,四川省提出的“中国白酒金三角”、贵州省提出的“未来十年中国白酒看贵州”的发展规划,是产区内合作大趋势的主要推力,而以“茅五洋”为核心、高端白酒聚集的川、黔、苏三个白酒大省集体行动,一方面加快了中国白酒产业化发展的步伐,另一方面也掀起了中国高端白酒产区化发展的大幕,对未来中国酒业的发展格局起到极大的影响。

在今年第二届贵州酒博会上,贵州省委书记、省长赵克志代表贵州省委省政府提出了“八个共同”,并以此与川酒产业加强沟通与交流,共同推进“中国白酒金三角”这个区域性品牌的打造,最后形成世界著名白酒产业核心区。

对于产区内的区域合作,实际上早已形成共识。四川宜宾五粮液集团董事长唐桥表示,五粮液和茅台作为中国浓香型白酒和酱香型白酒的代表,在联手打造“中国白酒金三角”方面应发挥引领作用和示范性作用,使之形成共建之势,发挥抱团之力。

贵州茅台集团董事长袁仁国也表示赞同,“在竞争的同时,加强产区间的区域沟通和合作”。

唐桥进一步指出,要真正实现中国白酒国际化,必须要对现有资源进行整合,打造“中国白酒金三角”是当下最合时宜的平台,这有利于突破区域界线,实现跨区域战略合作。让白酒以“中国制造”的姿态,实现抱团出海,走出国门。

泸州老窖股份有限公司董事长谢明同样认为,要加快行业发展,解决白酒市场目前的诸多问题,迫切需要打破地域界限,从地域资源优势入手,从区域整合的角度推动产业发展,而“中国白酒金三角”将担起这个重任,跨自然区域、行政区域大力整合资源,使白酒产业形成一股合力。

四川省副省长刘捷在参加第二届贵州酒博会举办的“中国酒业高峰论坛”时说,面对激烈的国际市场竞争,川黔两省要进一步加强相关城市之间、企业之间资源整合和战略合作,形成跨越行政区范围的国际著名“区域品牌”,全面提升区域内白酒品牌的知名度和影响力,推动中国白酒走向世界。

[1] [2]