7月24日,华润雪花啤酒有限公司正式对外宣布,以人民币3.38亿元收购浙江银燕啤酒有限公司的100%股权。

也就在同一天,英博啤酒集团也放出消息,宣布已与浙江衢州新国光啤酒有限公司达成协议,双方与英博在浙江温州的合作伙伴金可达集团共同投资设立合资公司,英博及其合作伙伴金可达集团将拥有新合资公司72.4%的股权。

一天之内,浙江啤酒市场接连两次“大震”。

■被巨头相中的市场

同一天被中外两大啤酒巨头相中,浙江市场究竟有着怎样的“魔力”?

据一项最近的调查显示,2005年浙江省啤酒总产量为216.16万千升,并以每年10%的速度递增,预计2006年将达到239.67万千升。

产量不断增长的背后,实质上蕴藏着浙江市场“诱人”的特点:

第一、市场容量大。有数据显示,浙江人均啤酒消费量为44升/年,远远超过了国内人均19升/年的水平,而世界上人均消费量则为22升/年。

第二、“区域化”现象明显。浙江省有47家啤酒企业,分布密度很大,其中大部分企业的规模都相对较小,年产量10万吨以上的仅7家。在市场势力分布上,几乎所有的本地啤酒都是划地而居,并没有一个企业和品牌能在全省范围内占据主导地位。

第三、浙江的餐饮业发达,啤酒售价相对较高,产品利润较为丰厚。

第四、当地主流啤酒度数大多在9度以下。

暂且不论后两个特点,仅仅是市场空间大、缺乏领军品牌这两大特点,就足以让浙江啤酒市场成为啤酒巨头竞相追逐的市场。

■一场南北对抗

在这场并购中,收购的主角是两个巨头:英博集团和华润雪花啤酒有限公司。如果追溯近4年浙江啤酒市场的发展轨迹,我们很容易发现,浙江啤酒市场已经逐渐形成了“英博”和“华润”两个大系统对抗的态势。

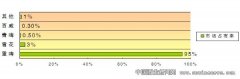

多年来,英博啤酒一直占据着浙江啤酒市场老大的位置。截至2005年底,英博在浙江共拥有“7+1”个灌装中心,旗下红石梁、双鹿、KK等品牌在浙江占有重要份额。一业内人士指出:“粗略估计,英博在浙江市场的份额肯定在50%以上。” 而华润雪花在收购银燕啤酒之前,在浙江凭借着钱江和西岭两大浙啤重要力量,占据13%左右的市场份额,排在第二的位置。

到目前为止,浙江除千岛湖啤酒、西湖啤酒、杭州湾啤酒外,一些知名的啤酒品牌已基本被英博和华润“瓜分”。

记者在英博提供的一份关于中国的啤酒势力分布地图中看到,在拥有4700万人口的浙江,目前英博势力的范围主要集中在浙江中、南部地区,比如宁波、温州等,而华润雪花的主要势力范围则主要在浙北地区。 (岳蕾)

■巨头的心思

这次英博和华润雪花几乎同时选择了将浙江作为其加强区域,这背后究竟蕴藏着怎样的原因?

英博: 巩固浙南,做强华东

强化浙南优势

一直以来,英博在全球的扩张模式都是:不会用外来品牌取代本土品牌,而是通过合作方式积极发展本地的品牌。比如在中国,英博早在1997年就收购了南京金陵啤酒,从此开始进军中国,到目前为止在中国7个省拥有了34个工厂,然而英博设在上海的中国区总部不会具体负责任何一个市场的运作和任何一个产品的上市,它唯一的工作就是要负责把全球最先进的模式,如销售模式、市场营销模式、管理模式、公关模式跟“中国合作伙伴”沟通。

今年4月,记者曾在上海对英博啤酒集团的中国区营销副总裁Mr.Eric Melloul做过一次专访。当时,他就曾提到这样一个观点:“英博不会像其他企业那样,收购一个企业时去看该企业每百升啤酒的价格,我们研究的是该企业未来的增长空间与现阶段支付价钱的比例。因为你收购一个企业,实际上收购的是一个品牌、一个销售队伍、一个管理团队、一个渠道网络。在英博看来,操作中国市场,需要一个非常出色的当地团队,因为他们更能了解当地人的特点、消费需求和消费习惯。因此,英博希望旗下所有的合作团队都能最大限度的本土化,去拓展我们的市场。”

正因为要达到这样的一个目标,所以英博选择的合作伙伴通常都是一些当地的强势品牌,并且在当地拥有着绝对的市场占有率。因为在英博的眼中,在一个城市里面,只有做“最大”或者“最大之一”才能有效保证利润来源,“如果在一个市场的占有率不能达到40%,那么就不应该继续在这个市场里做。”

据了解,此次英博收购的新国光啤酒,属于浙江第六大啤酒酿造商,它是衢州市场的第一品牌,在当地占有着85%的市场份额,2005年销售量达8万吨。新国光啤酒拥有柯城、江山和常山三个酒厂以及开化的一个灌装厂,旗下主要品牌为吾得万、国光和钱江源。对于三方持股的比例,英博中国区副总裁王仁荣告诉记者:“英博占有40%股份,金可达拥有32.4%。”但由于三方“已签订保密协议”,王仁荣并没有透露具体投资金额。

然而不管怎么样,新国光的加入,无疑让英博在浙南的优势进一步加强。

扩大华东优势

除此之外,还应该注意的是,考虑到降低生产经营成本,英博在中国一向坚持“成方连片”式进行发展,即以华东市场为中心,向周边市场辐射。在英博的中国啤酒势力地图中,我们可以看到,如今英博的优势区域(深蓝色的一片)主要集中在华东市场:福建、江西、湖南、湖北、广东、江苏和浙江,由于周边山东、安徽、河南都各自有着强势品牌——山东的青啤、安徽的华润雪花、河南的金星,都在当地拥有着绝对的市场份额,绝对不会轻易让英博的势力渗透进入,因此浙江就成为唯一一个可以将江苏与其他优势区域“连接成片”的市场。掌控好浙江,将对巩固英博在华东的势力,以及下一步向周边继续扩大优势区域,起到关键作用。

英博亚太区总裁丁凯先生也对记者表达了类似的观点,他称“本次交易再次表明了英博对浙江啤酒产业的长期承诺。我们期盼着和金可达集团一道与新国光啤酒建立互利的伙伴关系,通过这次合作,英博将加强在浙江西南部的市场领先地位。这一合作也使我们看到我们在浙江现有业务运营上存在着重大的整合潜力。我们希望未来在整个华东市场范围里越做越强。” (岳蕾)

华润雪花: 守护浙北,调整战略

守住浙北大门

此次华润雪花收购的银燕啤酒位于浙江省海盐县,旗下主要品牌为银燕系列啤酒。该啤酒厂现产能为每年18.6万千升。华润雪花此次接手后将立即着手对其进行技术改造,改造总投资成本为人民币4.01亿元,改造完成后银燕的产能将扩建至24万千升。

有业内人士指出,从此次华润雪花提供的收购数据来看,华润雪花收购浙江银燕的吨酒收购价格为1817元,而就在今年2月,华润雪花另一次高调收购事件中,以约7200万元的价格收购了福建泉州清源啤酒85%的股权,以清源啤酒被收购时11.8万吨的产能来看,华润雪花为此付出的吨酒收购成本不到千元。两次收购的差别为何如此之大?

对此,华润雪花市场总监侯孝海解释说,华润雪花研究收购已经很多年,集团所有的收购都是运用目前世界上最先进的模式来进行的,“华润雪花收购一个企业时不是看该企业每吨啤酒的价格,而是看重该企业的战略意义、未来的增长空间与现阶段支付价钱的比例。中国啤市的收购价格总体来看会有大致规律,但影响因素很多,近年来都说国内啤酒业的收购价格提高,至于具体额度就不好说。”

然而,有知情人士告诉记者,“事实上对银燕的争夺非常激烈,参与竞购的并不只有华润雪花,很多企业都想买。华润与银燕的谈判就持续谈了几年。”事实上,虽然银燕啤酒在浙江省啤市里尚进不了“综合实力排行榜”,但是银燕却具有相当重要的地理位置——其所处的海盐县邻近上海、杭州、苏州和宁波,产品主要在浙江省嘉兴地区及上海市销售,对江苏和上海市场都能形成攻击。如果英博取得银燕,那无疑就意味着市场将有两大重要转变:其一,英博将可以直接借银燕顺利插入华润雪花在浙北的阵营中,与浙南市场遥相呼应;第二,英博还可以借此向江苏渗透,甚至与自己目前占有第一份额的南京市场产生互动。无论哪一种结果,都将对华润在浙北乃至江苏、上海市场的未来发展形成重大威胁。因此,对银燕的收购对华润雪花来说非常重要。

对此,华润创业有限公司董事总经理陈树林表示:“对银燕的收购对华润雪花在浙江的策略性发展起着重要作用,它可以与集团位于杭州的钱江和西泠啤酒厂产生协同作用,从而有助于华润雪花在浙江省北部凝聚一个强大网络。”一业内人士指出,钱江、银燕、西泠三点的布局,让华润雪花在这个市场上形成了绝对垄断的地位,将浙北的市场牢牢掌控在了手中,“其他品牌很难有生存空间。”

布局总战略调整

在宣布收购银燕的同时,华润雪花还宣布以8100万元的代价收购安徽淮北相王啤酒有限责任公司的资产。此次收购之前华润雪花在安徽省拥有五家啤酒厂,占据绝对优势份额,是华润雪花的根据地市场。安徽相王啤酒项目的总投资成本约为人民币1.4亿元,技术改造后产能将由每年9.3万千升扩建至16万千升。

对于这两次同时收购的项目,华润雪花董事总经理王群在接受媒体采访时表示:“收购银燕啤酒与相王啤酒,是华润雪花实施新的全国布局战略的重要一步,是全国品牌雪花啤酒在华东地区迅速发展的需要。此次收购,进一步完善了雪花啤酒在浙江省北部一线的生产布局,并极大增强了华润雪花在安徽省北部的市场地位。”

值得注意的是,王群在提“全国布局战略”前用了一个“新”字,有业内人士分析认为,这其中传递出了一个信息:在2005年顺利实现雪花单品销量全国第一后,华润雪花的全国布局总战略已经发生了重大调整。在最初的发展战略中,产品定位于中档的华润雪花啤酒推行了“蘑菇”扩张战略,也就是重点发展沿江沿海省份城市。在此基础上,华润雪花确立了两条发展主线:第一条从东北到华北的天津、北京、河北;第二条线是长江沿线,沿长江而上到安徽、湖北、四川等省份。从2006年开始,华润雪花啤酒采取了“新全国布局战略”,从沿江沿海的较发达地区转向全国范围内发展。根据华润雪花公布的数据,过去4年雪花啤酒每年的增长率都超过30%。王群表示:“未来几年里,雪花还将继续保持这一增长势头。” (岳蕾)